【2022年版】宅建士独学勉強ノート(保証債務)

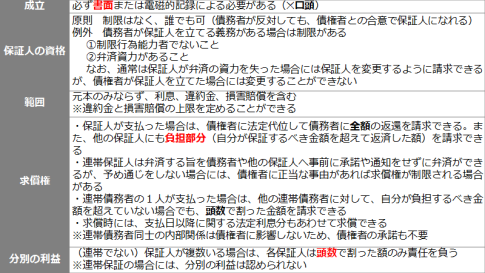

保証債務 主たる債務者の債務を別の者が保証したとき、この保証人の債務を「保証債務」という ・4類型がある ・保証債務の成立 ※抵当権の設定では書面は不要だが、保証契約では書面または電磁的記録が必要 ・求償権 ※連帯保証の...

宅地建物取引士試験

宅地建物取引士試験保証債務 主たる債務者の債務を別の者が保証したとき、この保証人の債務を「保証債務」という ・4類型がある ・保証債務の成立 ※抵当権の設定では書面は不要だが、保証契約では書面または電磁的記録が必要 ・求償権 ※連帯保証の...

宅地建物取引士試験

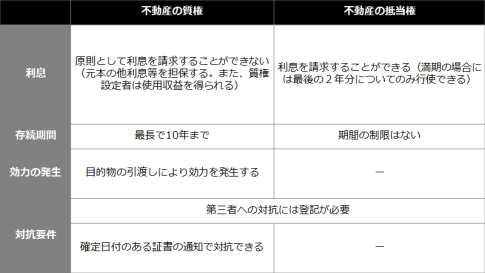

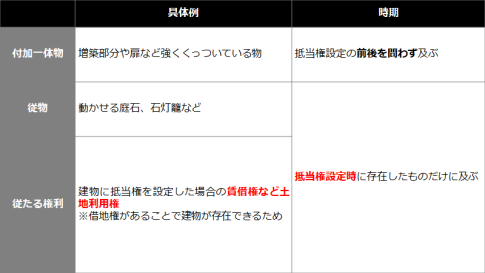

宅地建物取引士試験根抵当権 ローンなどの対価として根抵当を預かる者を「根抵当権者」、根抵当を提供する者を「根権利権設定者」と呼ぶ ・根抵当権の期間と特徴 ・根抵当権の付随性と随伴性 ※通常の抵当は借り入れの返済に伴い抵当権が消える(付従性...

宅地建物取引士試験

宅地建物取引士試験抵当権 ローンなどの肩代わりとして抵当を預かる者を「抵当権者」、抵当を提供する者を「権利権設定者」と呼ぶ ・抵当に関わる関係図の例 ・抵当権の特徴 占有の移転 ・抵当権設定者は目的物をそのまま占有できる(所有権、地上権な...

宅地建物取引士試験

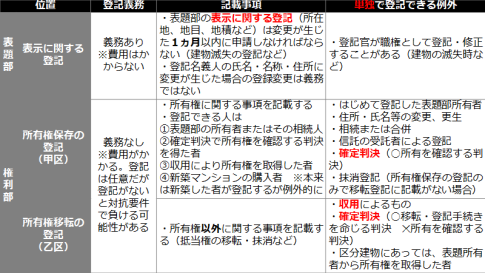

宅地建物取引士試験不動産登記法 ・不動産登記簿謄本(登録事項証明書) 登記簿謄本や筆界特定書の写しは公開されているため、誰でも利害関係を問わず手数料を納付して閲覧することができる(郵送やオンラインでの請求も可能だが、書面のみで交付される)...

宅地建物取引士試験

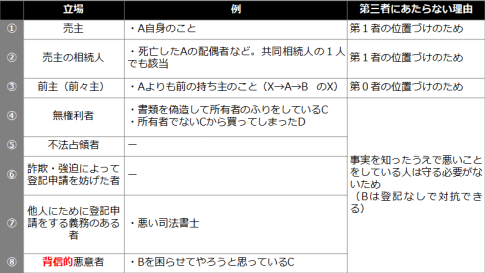

宅地建物取引士試験物権変動 「物権変動」とは、物権の発生・変更・消滅の総称 「対抗できる」とは、勝ち目のある主張ができるということ(✕単に意見が言えるという意味ではない) ・Bが登記なしで対抗できる例(第三者にあたらない例) ※法律行為を...

宅地建物取引士試験

宅地建物取引士試験相続 相続とは、亡くなった人の権利や義務をそのまま継ぐこと。資産のみでなく借金も引き継ぐ 相続される死亡者を「被相続人」、相続する側を「相続人」と呼ぶ ・相続人の資格 配偶者 ・配偶者は常に相続人となる ・婚姻外の男女(...

宅地建物取引士試験

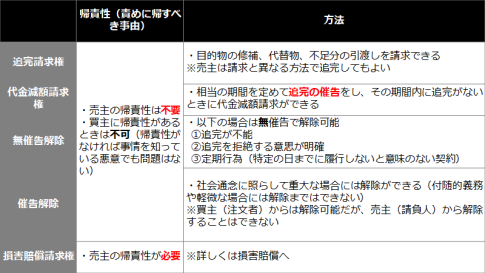

宅地建物取引士試験契約不適合責任 売買契約の際に、契約違反がある場合に売主側が責任を取る仕組み ・期間制限 <種類・品質の不適合> ※不動産は例外的に一般債権よりも消費者に厳しく設定されている 買主が不適合を知ったときから1年以内に通知し...

宅地建物取引士試験

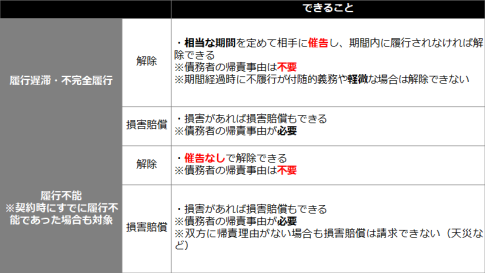

宅地建物取引士試験債務不履行 約束を破ること。他の項目と複雑に関連するため注意 複数の契約に分かれていた場合でも、密接に関連付けられているものであれば、片方の契約の不履行を理由に他方も解除できる場合がある ・債務不履行の種類 履行遅滞 ...

仲介手数料

仲介手数料住宅を購入するときに仲介手数料無料で購入できたら大変お得になります。「3,000万円の物件なら105.6万円」「5,000万円の物件なら171.6万円」の仲介手数料が無料になります。 しかし、仲介手数料無料が原因でトラブ...

宅地建物取引士試験

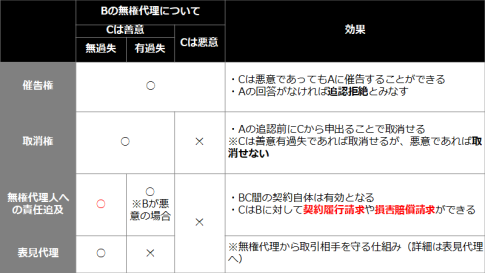

宅地建物取引士試験代理 代理は、本人が代理人に依頼して契約をおこない、その効果を本人に帰属させることができるもの ・顕名代理 「顕名」は自分が代理人であることを明らかにして代理すること ・顕名しない場合は本人に効果帰属しないが、自ら明示し...

宅地建物取引士試験

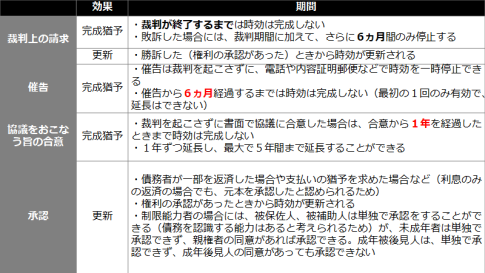

宅地建物取引士試験時効 時効には、手に入る時効(取得時効)と失う時効(消滅時効)がある ・取得時効 所有の意思 取得の原因により外形的・客観的に判断される ○ はじまりが売買契約・不法占有 ✕ はじまりが賃貸借契約 期間 占有開始時に ・...

宅地建物取引士試験

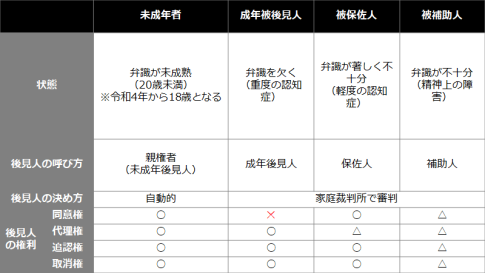

宅地建物取引士試験制限行為能力者 意味 能力を欠く場合 権利能力 権利や義務の主体となれる能力 (胎児から死亡まで) ※たとえば不動産を所有することができる 胎児の場合は、不法行為の損害賠償請求権については、出生のときに過去...

宅地建物取引士試験

宅地建物取引士試験意思表示 ・契約の取消しと無効の例 取消し3つ、無効2つ ・契約の取消しと無効の違い 取消し 一度は有効に成立したものを、過去にさかのぼって無効とすること 無効 一度も成立しておらず、はじめから何もない、もともと効果がな...

宅地建物取引士試験

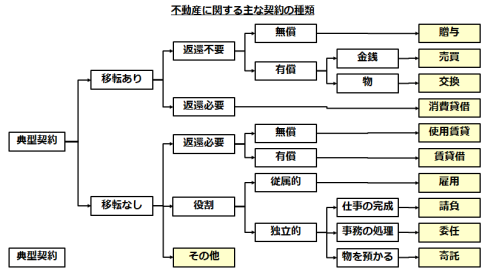

宅地建物取引士試験契約 ・契約の成立 契約は、両者の意思表示が合致したときに成立する。契約は書面による必要はなく、口頭でも成立する 債務(相手に対して負う義務)と債権(相手に対して請求できる権利)が発生する ・契約の種類と特徴 請負契約 ...